東アジア人の一部が牛乳を消化できるのはネアンデルタール人由来の遺伝子の可能性

以下は、記事の抜粋です。

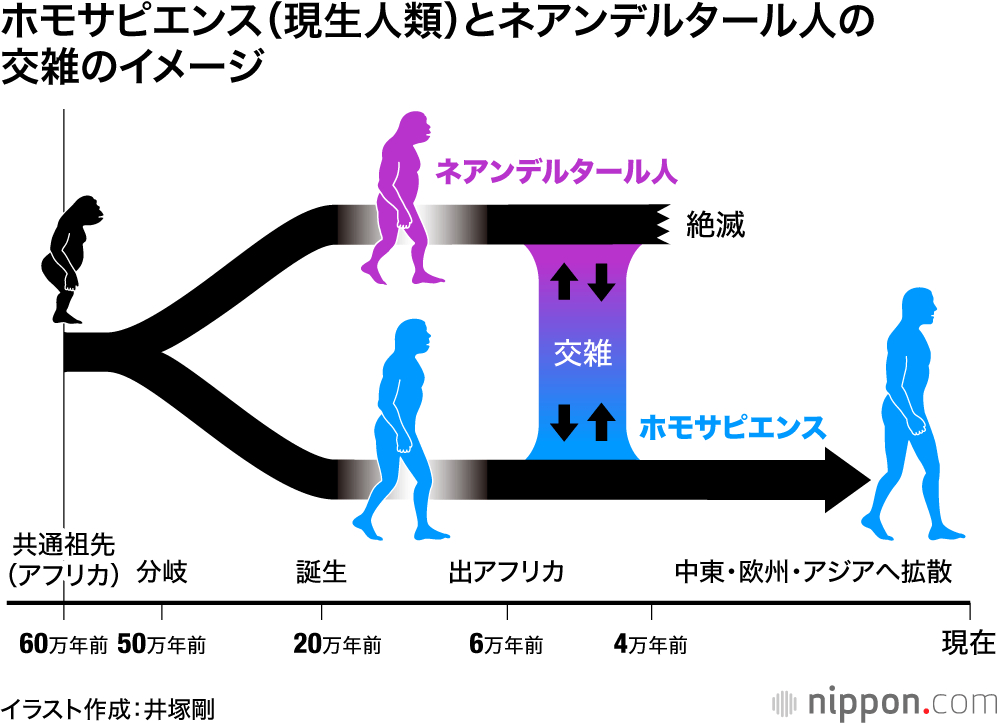

牛乳を飲むとお腹がゴロゴロしたり下痢を起こすという人は少なくない。これは、牛乳に含まれる乳糖を体内で適切に消化分解できない「乳糖不耐症」だからだ。「乳糖不耐症」は日本を含む、中国、韓国などの東アジア人にとても多いが、東アジア人の25%は乳糖を消化分解できる遺伝子を持っている。その遺伝子は、ネアンデルタール人から受け継がれた可能性があるという。

牛乳に含まれる糖質で、炭水化物の一種「乳糖(ラクトース)」を消化・吸収するには、「ラクターゼ」という酵素が必要になる。北欧系の人々のほとんどがラクターゼ遺伝子を持っている。ところが東アジア人の多くは、この遺伝子が母乳を飲む子供の頃にしか働かず、大人になると機能を停止してしまい「乳糖不耐症」になる。

中国科学院などの研究チームが、東アジア系・ヨーロッパ系・アフリカ系の人々のゲノムを分析した結果、東アジア人の25%が持つラクターゼ遺伝子は、アフリカ系やヨーロッパ系の人々とは違うものであることがわかった。

従来の学説では、乳糖耐性は人類が酪農を始めた5,000〜10,000年前に進化したと考えられてきた。しかし、今回の研究では、東アジアの乳糖耐性に関わる遺伝子がそれよりもはるか以前に獲得していた可能性が示された。

この特異な乳糖分解遺伝子の起源を探るため、研究チームは東アジア人の遺伝子をネアンデルタール人のDNAと比較した。その結果、この遺伝子がネアンデルタール人から受け継がれた可能性が高いことがわかった。

確かなことは不明だが、ネアンデルタール人起源のラクターゼ遺伝子には、何らかの感染症を防ぐ効果があるらしいことがわかっている。つまりネアンデルタール人はこの遺伝子のおかげで病気から身を守ることができた。その結果、牛乳を消化できる体を手に入れたようなのだ。

元論文のタイトルは、”Neanderthal adaptive introgression shaped LCT enhancer region diversity without linking to lactase persistence in East Asian populations(ネアンデルタール人の適応的導入は、東アジアの集団におけるラクターゼの持続性とは無関係に、LCTエンハンサー領域の多様性を形成した。)”です(論文をみる)。

記事の説明ではイマイチ良くわかりませんが、論文には以下のように書いてあります。要するに、このネアンデルタール人起源のラクターゼ遺伝子は、牛乳を飲む習慣に関連していた可能性は非常に低いので、おそらく免疫力による選択で残ったのだろうという弱い推測でした。

ヨーロッパ人とアフリカ人における 2q21.3 遺伝子座での正の選択は、ラクターゼ持続性 (LP) と牛乳を飲むことと長い間結び付けられており、収斂進化と遺伝子と文化の共進化の教科書的な例です。しかし、選択は LP だけによって引き起こされたわけではない可能性があります。今回、私たちはこの遺伝子座で、ネアンデルタール人由来で正の選択を受けてきた高頻度の東アジア特有のハプロタイプを特定しました。(アフリカ人やヨーロッパ人には存在しない)このハプロタイプは LP に関連している可能性がありますが、選択がこの理由によるものである可能性は非常に低いです。代わりに、免疫機能の変化が東アジア人の選択を説明する可能性があり、これは、異なる集団で異なる理由で選択が行われたか、他の集団でも同様に LP に対する選択が行われなかったことを示しています。

東アジア人の選択が牛乳を飲む習慣に関連していた可能性は非常に低い。このハプロタイプは免疫細胞におけるUBXN4、DARS1、およびDARS1-AS1の発現に影響を及ぼし、好中球および白血球数と関連していることがわかった。したがって、選択は免疫機能の特定の側面に関連している可能性がある。これは、2q21.3 の選択が異なる集団で異なる理由で発生したか、他の集団で観察される選択も LP によるものではないことを意味している。

コメント