アルツハイマー病の原因はアミロイドβではない?

以下は、記事の抜粋です。

アミロイドβ仮説を証明したと考えられてきたミネソタ大学のKaren H. Ashe氏(corresponding author)、Sylvain Lesné 氏(first author)らによる論文が2024年6月24日撤回された。

アルツハイマー病の原因は「不明」とされているが、アミロイドβの蓄積によって発症するとする「アミロイドβ仮説」や、タウ蛋白の蓄積が原因とする「タウ蛋白仮説」が有力だと考えられている。患者にこれらが蓄積していることは事実だが、それだけでは因果関係があるとは言えないため、いずれの説も「仮説」とされてきた。

2006年、Ashe氏、Lesné氏らによる「A specific amyloid-β protein assembly in the brain impairs memory」という論文がNature誌に掲載され、アミロイドβがアルツハイマー病の原因であることが有力視されるようになった。「アルツハイマー病を発症するように遺伝子操作されたマウスにはAβ*56と呼ばれるアミロイドのオリゴマーが存在し、このマウスの記憶障害は、Aβ*56の細胞外蓄積によって引き起こされることを発見した。また、Aβ*56を注入されたラットに記憶障害が認められた」と報告された。Ashe氏はこの論文などの業績により神経科学の世界で名誉あるPotamkin賞を受賞した他、この論文は2000件以上の学術論文で引用され、世界中の科学者がアミロイドβの研究にいそしんだ。

世界の研究者はAβ*56の実験を再現しようとしたができなかった。神経科学者のMatthew Schrag氏は、ウエスタンブロット法による蛋白質の分析において、例の論文のバンドが「切り貼り」されている可能性を疑う画像を発見した。

Schrag氏のこの見解をScience誌が取り上げ、Schrag氏の指摘が正しいことを確証し、2022年7月、「Aβ*56がアルツハイマー病の原因とする2006年のAshe氏、Lesné氏らの研究は信ぴょう性が疑わしい」と発表した(記事をみる)。

当初はAshe氏もLesné氏も改ざんを否定していたが、その後Ashe氏や例の論文に関与していたLesné氏以外の研究者全員が改ざんを認めるようになった。一方、Lesné氏は最後まで改ざんを否定していたが、その後の経過を詳しく報じたScience誌の記事の影響もあり(外部リンク:Science)、2024年6月24日、ついにNature誌は例の論文の撤回に踏み切った。現在もこの論文は読むことはできるが、各ページに「RETRACTED ARTICLE」と大きな字で刻印を押されている。

論文が撤回されたことで、アミロイドβを標的とする抗体医薬の「レカネマブ(商品名レケンビ)」「ドナネマブ(ケサンラ)」の根拠が揺らいだ。レケンビ発売元のエーザイは「論文の不正とレカネマブは関係がない」とする声明を出しているが(外部リンク:エーザイ)、臨床医はこれで納得できるのだろうか。

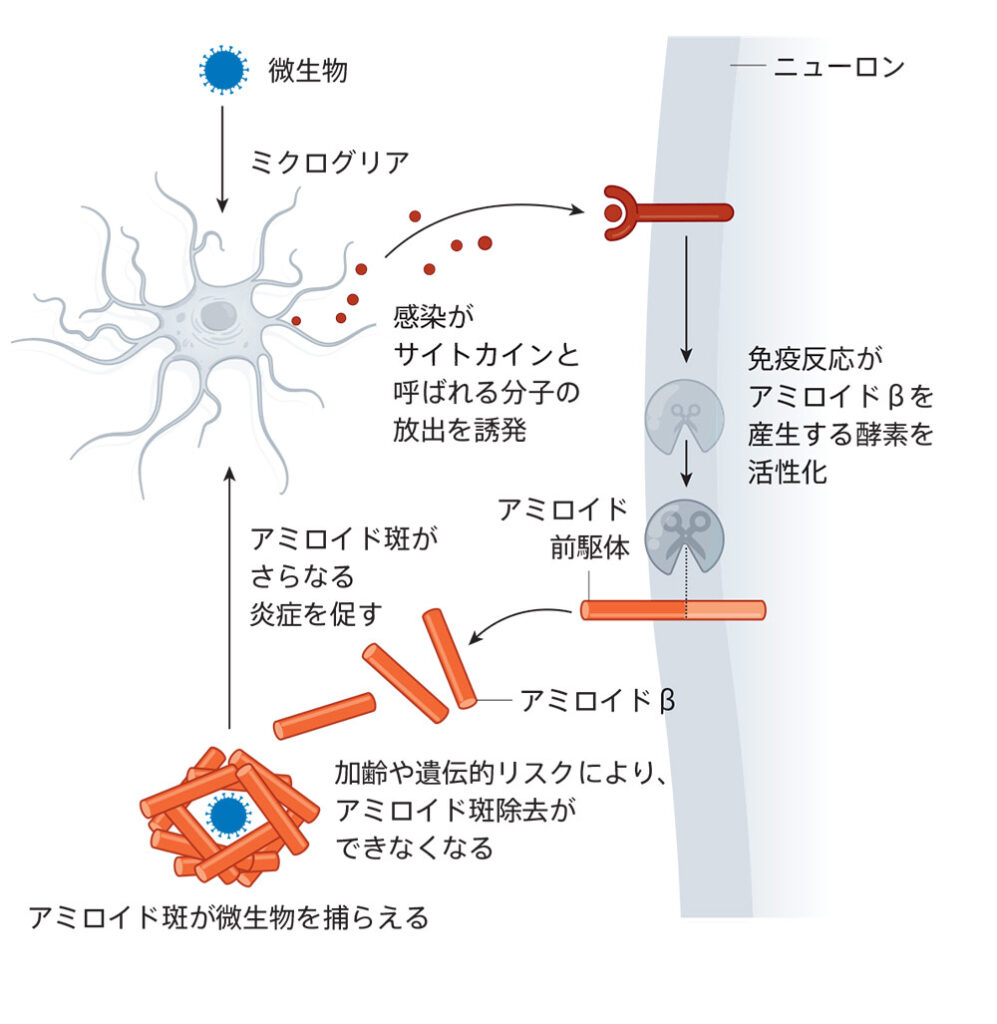

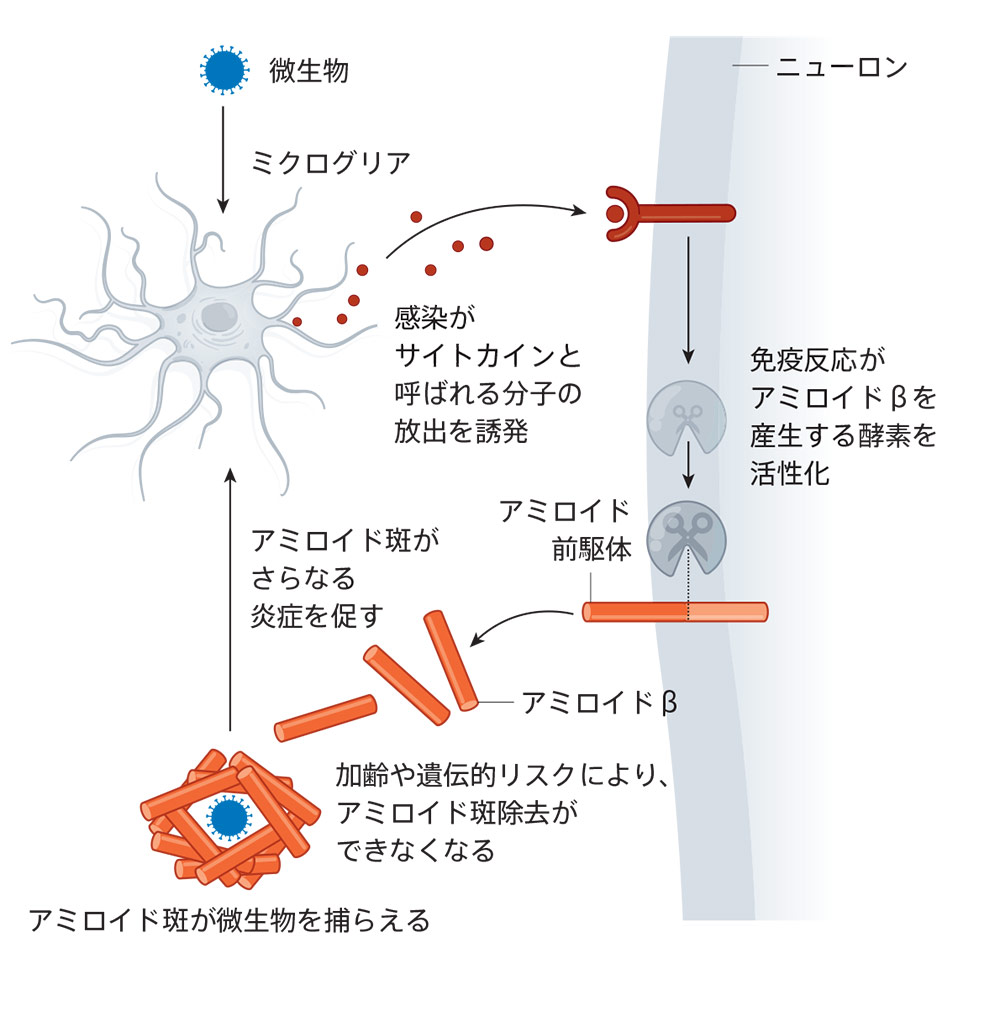

Ruth F Itzhaki氏は、Ashe氏らの論文が登場した1年後の2007年、「単純ヘルペスウイルス(HSV)感染が細胞内のアミロイドβ蓄積とセクレターゼの活性化を引き起こす」とした論文を発表した。2018年にNeuron誌に掲載された論文「Alzheimer’s Disease-Associated β-Amyloid Is Rapidly Seeded by Herpesviridae to Protect against Brain Infection」は、「ヘルペスウイルスの脳内の感染で、いわば免疫応答としてアミロイドβがつくられる」と主張している。その免疫反応が過剰に働いたときにアミロイドβが脳に蓄積してアルツハイマー病を発症するというストーリーだ。

この説が正しいとするならば、認知症予防に重要なのは、「HSV感染の予防」あるいは「HSV再活性化の予防」となる。「エビデンスがないことを……」とお叱りの言葉を受けるかもしれないが、認知症の確実な予防法が存在しない以上、患者が同意すれば早めのヘルペス治療を行うことに問題はないだろう。

この記事では触れられていませんが、関連記事で紹介したNature誌の論文などの報告から推測すると、「HSV感染の予防」がアルツハイマー病のリスクを減らすことは間違いなさそうです。ヘルペスウイルス感染だけが原因ではないとは思いますが、アミロイドβを標的とする抗体医薬の治療効果についてのしっかりとした報告が待たれます。

関連記事

帯状疱疹ワクチンで認知症のリスクが低下

微生物感染がアルツハイマー病の引き金に?

コメント