症状のない亜鉛欠乏症に注意、亜鉛欠乏症の診療指針改訂

以下は、記事の抜粋です。

「亜鉛欠乏症の診療指針2024」が2025年1月に発行された。今回の改訂は7年ぶりで、きわめて重要な8つの改訂点が診療指針の冒頭に明記され、要旨を読めば最低限の理解がカバーできる構成になっている。

症状がない潜在性亜鉛欠乏への診断・治療

国内の亜鉛欠乏潜在患者は全人口の10~30%と予想され、亜鉛不足が心筋梗塞の発症、COVID-19の発症/死亡、子癇症、骨粗鬆症、味覚異常のリスクファクターであることが疫学研究から明らかになっている。そのため、近年では症状を有する患者への治療のみならず、症状が顕在化していない患者の診断も喫緊の課題となっている。

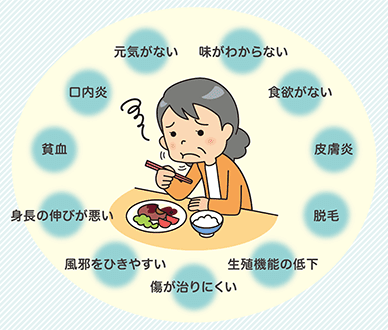

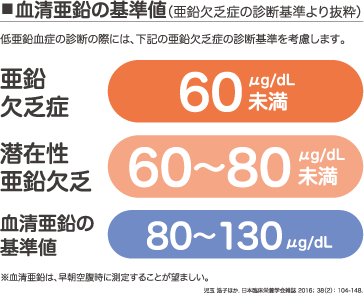

亜鉛の血清/血漿基準値は80~130μg/dLで、亜鉛欠乏症と診断するには、亜鉛欠乏(60μg/dL未満)、潜在性亜鉛欠乏(60~80μg/dL未満)の評価と共に、臨床症状・所見の有無、原因となる他疾患が否定されることが必要である。脇野 修氏(徳島大学教授)は「亜鉛欠乏症状(皮膚炎、口内炎、脱毛症、褥瘡、食欲低下、発育障害、性腺機能不全、易感染性、味覚異常、貧血、不妊症)がない場合には亜鉛投与の適応にはならない点は注意が必要。一方、症状がある場合には積極的に投与してほしい」と強調した。しかし、「実際には症状がみられない亜鉛欠乏症への亜鉛投与の価値が証明されつつある。食欲が低下している、貧血、感染の疑いが見られた場合、原疾患の治療に難渋している場合にも低亜鉛の可能性があることから、亜鉛測定を検討してほしい」と説明した。

現在、亜鉛製剤には2024年3月に発売されたヒスチジン亜鉛(商品名:ジンタス錠)、酢酸亜鉛、ポラプレジンク(商品名:プロマックD錠ほか)があるが、低亜鉛血症で保険適用になっているものは、ヒスチジン亜鉛と酢酸亜鉛のみである。「ヒスチジン亜鉛は良好なコンプライアンスが期待でき、酢酸亜鉛よりも消化器症状が少ない特徴を持っている」と説明した。

極端な健康志向の食事療法は亜鉛不足のリスク

健康を意識した食事として、心血管疾患や糖尿病、認知症などに予防効果があるとされる地中海食やDASH食を想像するだろう。ところが、これらの食事療法で推奨される玄米や全粒粉、大豆などの植物由来製品には、亜鉛とキレートを形成するフィチン酸が多く含まれるため、亜鉛の吸収を阻害してしまうという。一方、亜鉛含有量が高い食材として牛赤身肉が推奨されるが、赤身肉の摂取はがん発症リスク、腎臓病などに悪影響を及ぼすことも報告されている。実際にベジタリアンやヴィーガンでの亜鉛欠乏症が報告されている。そして、亜鉛は生体のなかでも筋肉に60%ほど分布していることを考慮すると、海産物(牡蠣、ホタテ、魚、海藻類)の摂取を意識するのが望ましい。

ヒスチジン亜鉛(商品名:ジンタス錠)は高用量の亜鉛を含むため効果も強そうですが、副作用として銅欠乏、鉄欠乏には注意する必要があります。銅および鉄欠乏の原因は、亜鉛投与による腸管での銅、鉄の吸収が抑制されるためです。服用中は血清亜鉛値以外に、血清銅値、血清鉄値も数か月ごとに測定することが勧められています。

ヒスチジン亜鉛(商品名:ジンタス錠)は高用量の亜鉛を含むため効果も強そうですが、副作用として銅欠乏、鉄欠乏には注意する必要があります。銅および鉄欠乏の原因は、亜鉛投与による腸管での銅、鉄の吸収が抑制されるためです。服用中は血清亜鉛値以外に、血清銅値、血清鉄値も数か月ごとに測定することが勧められています。

口内炎、とくに治りにくいものや繰り返し発生するタイプの場合、亜鉛製剤が処方されることは臨床現場で珍しくありません。しかし、口内炎の原因がビタミンB群の欠乏や自己免疫疾患、感染症由来の場合は、効果がないので、血清亜鉛値の測定などにより原因を特定することが重要です。

コメント