とくに注意すべき血液検査のパニック値とは?死亡事例の分析と提言~医療安全調査機構

以下は、記事の抜粋です。これは完全に自分へのメモですm(__)m

日本医療安全調査機構は、血液検査パニック値が関与していた死亡事例の分析を実施し、事故防止のための提言を公表した(2024年12月)。パニック値とは「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値」とされ、緊急異常値や緊急報告検査値などとも呼ばれる。今回、分析を基に5つの提言が示された。

5つの提言は以下の通り。

提言1(パニック値の項目と閾値の設定):医療機関は、診療状況に応じてパニック値の項目(グルコース[Glu]、K、ヘモグロビン[Hb]、血小板[Plt]、PT-INRなど)と閾値を検討し、設定する。

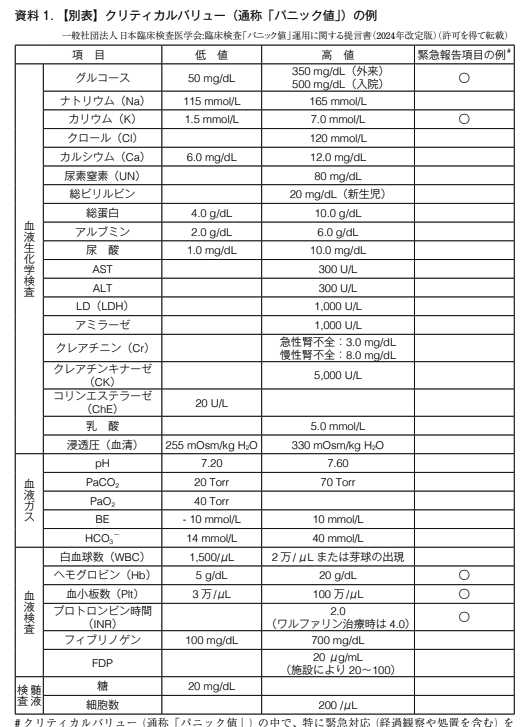

※今回の提言書では、日本臨床検査医学会『臨床検査「パニック値」運用に関する提言書(2024年改定版)』2)からパニック値の例を示しており、上記とくに優先して設定することが望ましいとした5項目については、以下の数値が例示されている。

Glu:低値50mg/dL、高値350mg/dL(外来)・500mg/dL(入院)

K:低値1.5mmol/L、高値7.0mmol/L

Hb:低値5g/dL、高値20g/dL

Plt:低値3万/μL、高値100万/μL

INR:高値2.0(ワルファリン治療時は4.0)

提言2(パニック値の報告):パニック値は、臨床検査技師から検査をオーダーした医師へ直接報告することを原則とする。また、臨床検査部門は報告漏れを防ぐため報告したことの履歴を残す。

提言3(パニック値への対応):パニック値を報告された医師は、速やかにパニック値への対応を行い、記録する。また、医師がパニック値へ対応したことを組織として確認する方策を検討することが望まれる。

提言4(パニック値の表示):パニック値の見落としを防ぐため、臨床検査情報システム・電子カルテ・検査結果報告書において、一目で「パニック値」であることがわかる表示を検討する。

提言5(パニック値に関する院内の体制整備):パニック値に関する院内の運用を検討する担当者や担当部署の役割を明確にし、定期的に運用ルールを評価する体制を整備する。さらに、決定した運用ルールを院内で周知する。

以下は提言に載っていた表です。記事で紹介された5項目以外の「パニック値」が書かれています。

コメント