重信房子が語る、私がパレスチナで見た現実…【著者に聞く】ネタニヤフ政権がむしろハマースを育ててきた

非常に興味深い記事です。以下は、ごく一部の抜粋です。

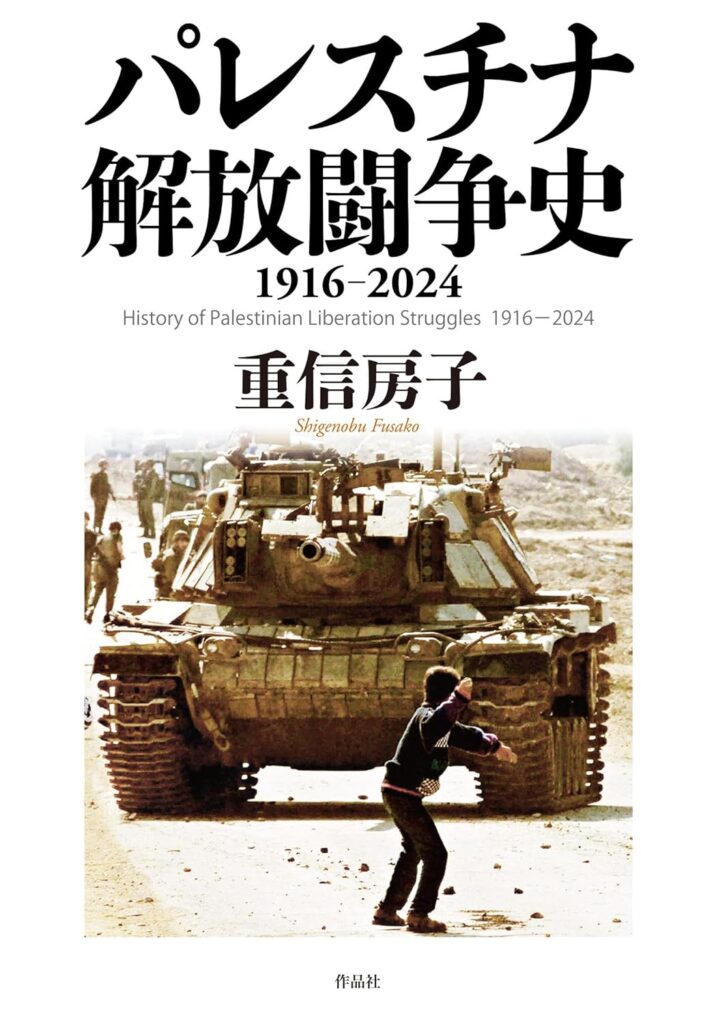

かつて日本赤軍を結成し、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)に参加して、およそ30年にわたり、現地で共に戦った日本人は今何を思うのか。『パレスチナ解放闘争史 1916-2024』(作品社)を上梓した重信房子氏に聞いた。

かつて日本赤軍を結成し、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)に参加して、およそ30年にわたり、現地で共に戦った日本人は今何を思うのか。『パレスチナ解放闘争史 1916-2024』(作品社)を上梓した重信房子氏に聞いた。

──本書の冒頭部分には、イスラエルのネタニヤフ政権が、むしろパレスチナ内でハマースを育て、抵抗してくる機会を待っていた。そして、抵抗してきたら、抵抗勢力をより厳しく武力制圧して、パレスチナをますます自分たちの領土にしようと以前から企んできた、といった主旨のお話があります。

重信:1987年に、イスラエルの弾圧に我慢ができなくなったパレスチナの人々が「インティファーダ」という民衆蜂起を起こします。この闘いの中で、ハマースが妥協せず戦うことによって大きな存在になっていきました。

ハマースの前身は「ムスリム同胞団」ですが、これに対して、イスラエルは様々に便宜を図って支援をしていました。

当時主流だったパレスチナ解放機構(PLO)とヤーセル・アラファト議長を追い落としたかったからです。パレスチナ勢力に分裂を作りたい。だから、「ムスリム同胞団」を一生懸命に支援した。

ところが、ハマースが闘い始めるとイスラエルの要求どおりに動かないので、やがて、激しく敵対する関係になり、1993年代のオスロ合意の頃になると、もはや抹殺の対象になっていました。

国連決議でもある、国を追われたパレスチナの人々の反占領闘争を「ハマースのテロ」として、抑え込む口実にしているのが現在のイスラエルです。

ハマースからすると、イスラエル政府が「オスロ合意」の実行すら妨害しているのに、アラファト議長らPLO指導部がそれでもイスラエルとの和平の道を模索するのは「イスラエルの手先になり下がった」ようにしか見えなかった。だからこそ、ハマースはますます非妥協的になり、祖国を占領から解放したい人民がそれを支えたのです。

──PLOの内紛に関しては、だいぶページを割かれています。

重信:1968年に、パレスチナに「民族憲章」という憲法のような規定が作られました。この中で、武装闘争によるパレスチナ解放をPLOの原則としたのですが、この約束がだんだんイスラエルとの攻防の中で変わっていきました。

最も大きくこの流れが変わったのは、1982年に、イスラエルがレバノンのベイルートまで侵攻して、PLO勢力を根こそぎ追い出した時です。この体験を経て「本当に武装闘争路線でパレスチナの解放が可能か」「国際政治の舞台で、パレスチナ建国に向けて交渉していくべきではないか」とパレスチナ内の方向性が「闘争」と「交渉」に分かれていったのです。

次に大きかったのは、ソ連が崩壊したことです。ソ連や東欧は、難民キャンプにいるパレスチナの若者たちに、医者や技術者になるために、国外留学の機会を用意するなど、いろいろと支援をしてくれました。そういう支援がなくなりました。

ミハイル・ゴルバチョフ氏が政権を取ってからは、ソ連はアメリカの意向を受け入れました。百数十万のユダヤ移民がイスラエルに流入し、その人たちが、パレスチナの占領地に入植地を作るために入ってきたのです。結果、パレスチナ人が暴力で追い出されていきました。こうして、パレスチナ人には困難な時代になっていきました。

アラファト議長はソ連東欧崩壊の現実の前で、西欧と協調したパレスチナ国家を作ろうとして「オスロ合意」を結びます。ただ、この合意はあまりにもパレスチナ側には酷なもので、全土解放が当初の目的だったはずなのに、全土のわずか22%にパレスチナ独立国家を建設するという方向に変えてしまった。この結果、アラファト議長はパレスチナの中で強い批判を浴びました。

ところが、ベンヤミン・ネタニヤフ氏が1996年にイスラエル首相の座に就くと、「22%」と言っていた部分までも併合していく方向に切り替えました。

去年、国連の総会でネタニヤフ首相が演説をした時に、新しい中東の地図を提示したのですが、そこにはもはやパレスチナはありませんでした。ヨルダン川西岸もガザも、占領地という区分けさえ取っ払い、イスラエルの土地となっていた。占領政策から併合政策に変わったのです。だから、パレスチナは絶望よりも戦うという選択を取るしかありません。

──日本のメディアの報じ方に足りない視点があれば教えてください。

重信:私が一番感じていることは、新聞もテレビもそうですが、日本の報道は一次情報があまり使われていません。「ニューヨークタイムズによると」「ワシントンポストによると」という具合に、アメリカで取捨選択された、アメリカの視点で書かれた記事が、あたかも真実かのように伝わってくる。これが日本社会の中東理解を狂わせる最大の原因だと思います。

西欧のバイアス、アメリカの二重基準の視点からモノを見ている。本来の日本の憲法や精神から言えば、今の状況にはもっと違和感を覚えていいはずです。現に若い人と話をすると、「ウクライナにはあそこまで支援して、パレスチナではあんなに殺されているのに、おかしくないですか?」という声がよく聞かれます。

日本のメディアが一次情報を自分たちで取りに行ける仕組みを持つ必要があると思います。これは日本政府に対しても同じことが言えます。世界が変わりつつある中で、日本はアメリカにしがみついて、無批判に後を付いていく。そういう姿勢では上手くいかないと思います。

今後のことを考えるならば、日本は、アジアとも、アメリカとも、中国とも、ロシアとも、友好的な関係を築く独自路線を目指すべきです。

抜粋した部分だけではなく、記事に書かれている重信さんの発言にはおかしなところはないと思いました。ネタニヤフ、プーチン、金正恩、ほぼトラ、、、世の中はどうなっていくのでしょう???

コメント

いやいやいやいや!テロリストの言葉を聞いちゃダメですよ!テロリストには名前も背景も与えてはいけないし、語らせてはいけません(なので、例えば安倍晋三の暗殺に対するメディアの反応は最低最悪でした)。

(無意識に)自分のことを分別のある頭の良い人だと思い込んでる人ほど、引っかかりがちなので要注意です。