腎障害、心臓疾患、さらには認知症を引き起こす…実は「血圧を下げすぎる」とヤバかった!

昨日の記事に続いて、「週刊現代」の記事についてのコメントです。以下は、ほぼ記事全文です。

むやみやたらに血圧を下げると、かえって疾患のリスクが高まってしまう。前編記事『失神して転倒、そのまま寝たきりに…「血圧下げすぎ」が引き起こすヤバすぎるリスク』に引き続き、「過降圧」の恐怖を解説していこう。

腎障害を引き起こす

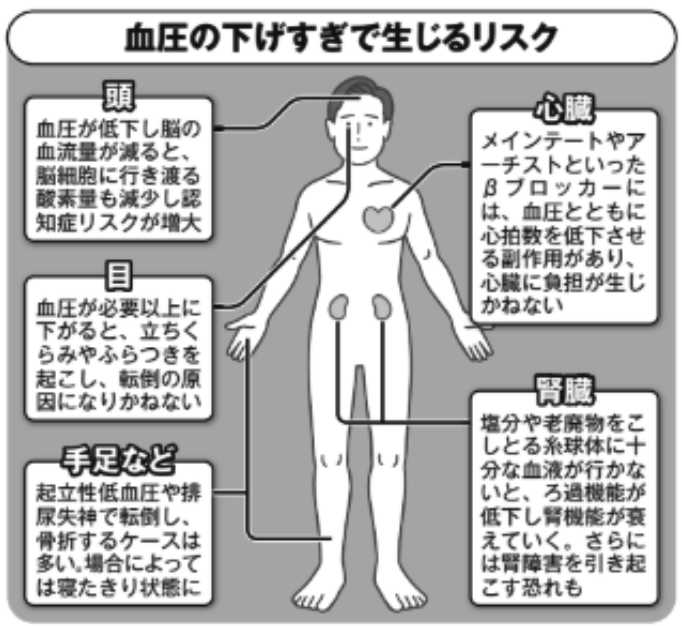

過降圧がもたらす悪影響は、転倒や失神のリスクだけにとどまらない。血圧が下がりすぎて体内の血流量が減少すれば、腎臓にもダメージを及ぼすだろう。東邦大学名誉教授の東丸氏が解説する。

「人間は腎臓にある糸球体で血液をろ過し、老廃物や塩分などをこしとって、尿とともに排出しています。ところが、クスリによって血圧が下がりすぎると、糸球体内の圧も同じように下がってしまい、腎臓のろ過機能が低下していく。場合によっては、腎臓そのものの働きが衰えかねません」

またこれから暖かくなる季節は汗をかきやすいため、利尿剤を飲んで体内の水分量が減ると、血圧を下げる効果がより強く表れてしまう。脱水症状を招くのはもちろん、急激に血圧が下がることで、脳梗塞を引き起こすリスクが懸念される。

降圧剤が認知症リスクを高める?

過去に心筋梗塞を経験した患者の中には、メインテートやアーチスト、テノーミンといった降圧剤を処方されている人も少なくない。しかしこれらのクスリにも、実は注意が必要だ。

「心筋梗塞の後には予後改善のため、交感神経のβ受容体を遮断して血圧を下げる作用があるβブロッカーがよく処方されます。しかし副作用として、心拍数が低下する『徐脈』を引き起こすリスクがある。徐脈はめまいやふらつきを招くうえ、同時に血圧も下がるため、転倒するリスクが跳ね上がるわけです」(愛知医学大学特任教授の宮田靖志氏)

加えて、βブロッカーそのものが、認知症リスクを高めるという研究結果もある。2020年にオランダの医学誌『ヴァスキュラー・ファーマコロジー』で発表された論文によると、βブロッカーによる徐脈が、脳の血管に障害を引き起こし、「血管性認知症」のリスクを増大させているという。

βブロッカーに限らず、ARBやカルシウム拮抗薬、ACE阻害薬といったほかの降圧剤であっても、認知症を進行させるリスクになりうる。血圧が必要以上に低下すると、脳内の血流量が減りすぎてしまい、いわゆる「脳貧血」状態に陥るからだ。脳貧血になると、血液を介して脳細胞へ行き渡る酸素や栄養の量が少なくなり、認知機能の低下を招きかねない。

過ぎたるは猶及ばざるが如し——血圧が高いからといって、むやみやたらに「下げる」だけが正解ではないと知っておきたい。

記事に引用されている論文には以下のように書かれています。太字はブログ著者による。

β遮断薬療法は、交絡因子に関わらず、血管性認知症の発症リスクの上昇と独立して関連していた。一方、β遮断薬による治療は、全原因認知症、アルツハイマー病、混合型認知症のリスク上昇とは関連していなかった。

血管性認知症は認知症全体の約2割をしめますが、認知症全体の6~7割を占めるアルツハイマー病などはβ遮断薬によるリスクの上昇は認められなかったと書かれています。

記事では専門家と称するヒトのコメントが根拠になっていますが、どんなにエライといわれる人でも、確かなデータに基づく論文などの科学的根拠を示さないコメントは信用しない方が無難です。いろいろコメントしても記事に都合の良いものだけが選ばれている可能性もあります。

また、この記事で強調されているβ遮断薬が降圧薬として使われる頻度は、カルシウム拮抗薬やARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)などのレニン・アンジオテンシン系のホルモンによる血圧上昇を抑える薬剤に比べると圧倒的に低いです。血圧の下げすぎが良くないことは当然ですが、それをセンセーショナルに強調することで、リーズナブルな治療を妨害するのはやめて欲しいと思います。

コメント