クマノミがイソギンチャクと「共生」できる理由が判明…ふ化してすぐは刺されていた

ずっと不思議に思っていました。以下は、記事の抜粋です。

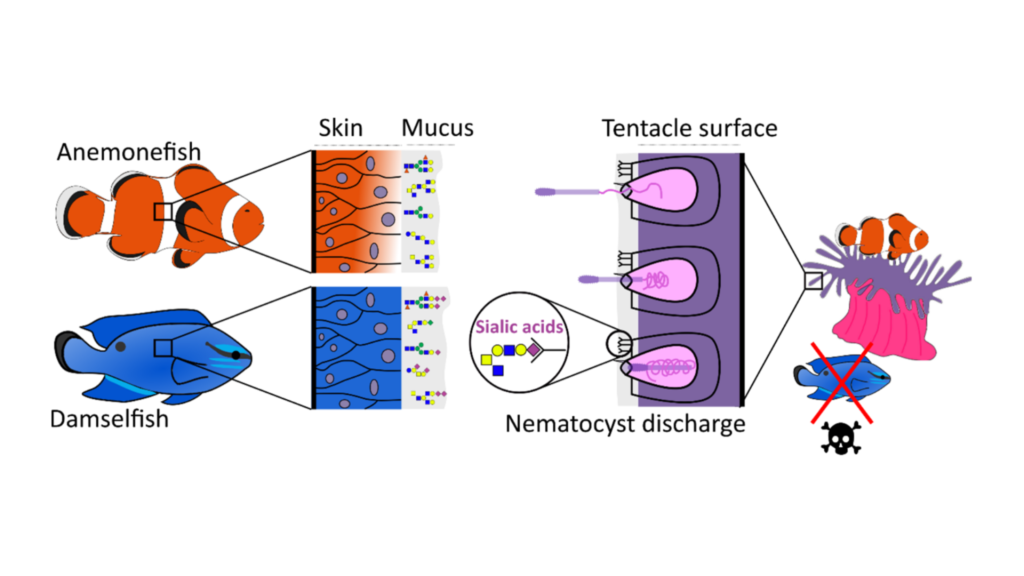

沖縄科学技術大学院大( OIST)は、クマノミ類が体表の粘液中にある糖化合物「シアル酸」の値を低く保つことで、有毒な触手を持つイソギンチャクと共生できるようにしているとする研究結果を発表した。OISTとフランス国立科学研究センターの共同研究。

水納島のバブルチップアネモネをすみかにするクマノミ類のトマトアネモネフィッシュ

2月20日の発表によると、イソギンチャクは、ほとんどの生物に存在するシアル酸を感知して刺す。研究チームは、イソギンチャクと共生関係にないスズメダイ類と、クマノミ類の粘液を分析。クマノミ類の粘液のシアル酸は、スズメダイ類と比較して約10分の1の量だった。

クマノミ類は、 孵化ふか してすぐはシアル酸が通常値で、イソギンチャクに刺されるが、成長して値が低下すると刺されなくなるという。今回の研究では、イソギンチャク自体も粘液中にシアル酸を持たないことが判明。

元論文のタイトルは、”Anemonefish use sialic acid metabolism as Trojan horse to avoid giant sea anemone stinging(イソギンチャクに刺されないためにシアル酸代謝を利用するクマノミたち)”です(論文をみる)。

下の説明の抜粋は、OISTのリリースしたものです(説明をみる)。下の説明をみると、読売の記事のサブタイトルは間違いの可能性があります。「ふ化してすぐは刺されていた」ら成魚になる前に死んでしまうのでは???

クマノミ類がどのようにしてイソギンチャクの有毒な触手に刺されることなく安全に共生しているのかは、100年以上謎とされてきましたが、この度、Natacha Roux博士らの研究チームの画期的な発見によって、その謎が解き明かされました。

研究者たちは、糖鎖生物学とトランスクリプトーム解析を組み合わせ、混合物の成分を分離・分析を行う液体クロマトグラフィーという高度な手法を用いて、イソギンチャクと共生関係にあるクマノミ類と、共生関係にないスズメダイ類の粘液サンプルを分析しました。

シアル酸は、ほとんどの生物に自然に存在する重要な糖分子であり、細胞間の相互作用やタンパク質の情報伝達などの細胞プロセスにおいて重要な役割を果たしています。これまでの研究で、このシアル酸が、イソギンチャクの刺胞の発射を引き起こす引き金になることが示されています。非常に興味深いことに、クマノミ類は脳や腸などの内臓には一定レベルのシアル酸が維持されているのに対し、体表を保護する粘液層では、非共生種のスズメダイと比較すると、極めて低い値になるように進化していることがわかりました。

興味深いのは、クマノミ類の発達段階とシアル酸の値との相関関係です。まだイソギンチャクと共生する準備ができていないクマノミ類の仔魚は、シアル酸が通常値で、イソギンチャクに近づくと刺されます。しかし、変態を経て特徴的な白い縞模様と鮮やかなオレンジ色の体色を発達させる時期になると、シアル酸の値は低下し、安全にイソギンチャクの中に入れるようになります。

コメント