時代遅れな「減反政策」の代償…「コメが食えない日本人」が激増する

以下は、記事の抜粋です。

元農水官僚で経済学者・農政アナリストの山下一仁氏が、’25年も続く「コメ不足」の深層に切り込む。なぜコメ不足が起こったのか。根本的な原因は、政府による「減反政策」です。

日本では’70年以降、コメ余りが問題となり、コメの作付面積を制限する減反政策が導入されました。主食用のコメから飼料用米や麦、大豆などに転作した農家に補助金を給付することで、コメの生産量を減らして、米価を市場で決まる水準より高く維持してきたのです。

2018年に「減反政策」は廃止され、国は農家に対する「生産数量目標」の通知はやめました。ところが、飼料用米や麦などへの転作補助金はむしろ拡充したのです。

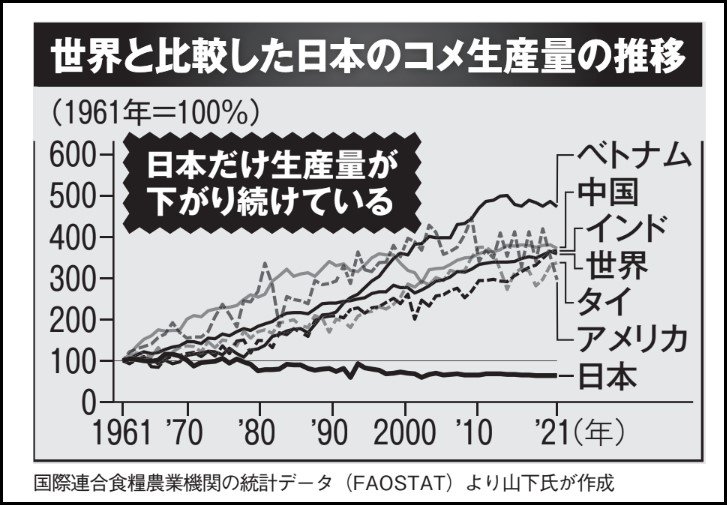

さらに農水省は毎年、翌年作るコメの“適正生産量”を決定・公表し、これに基づいてJA(農業協同組合)などが農家にコメ生産を指導しています。要は実質的な生産調整が行われており、実態はまったく変わっていないため、コメの生産量は右肩下がりになっているのです(下図)。

このように日本のコメの生産量は人為的に低く抑え込まれていて、そこへ猛暑やインバウンドが重なり、コメが足りなくなったというのが、「令和のコメ騒動」の真相です。

コメ不足が起こる構造的な問題

このような不合理な政策が続けられている背景には、農業界の構造的な問題があります。コメの生産量が抑えられ、米価が高く維持されていれば、小規模で生産性が低い兼業農家でも稲作を続けることができます。

こうした兼業農家の多くが、兼業収入(サラリーマン収入など)や農地を宅地に転用した利益をJAに預けることで、JAは農業生産額の10倍を超える預金量109兆円という国内最大級の金融機関に発展しました。JAバンクの全国組織、農林中金はこの預金で巨額の運用益を上げ、毎年3000億円ほどをJAに還元しています。

「減反政策」(廃止後もつづく補助金)を廃止すれば、こうした兼業農家が離農し、預金も引き上げられてしまう。それをJAは恐れているのです。しかもJAには農水省からの天下りが横行しており、農水省もJAの意向には逆らいません。

けっこう思い込みの強い記事だと思いますが、補助金が続いていることやコメの生産が落ち続けていることは事実なので、コメ生産の主役がなぜ今でも中小農家とJAなのかを理解するためにはとても参考になる話だと思い、紹介しました。

コメント